고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

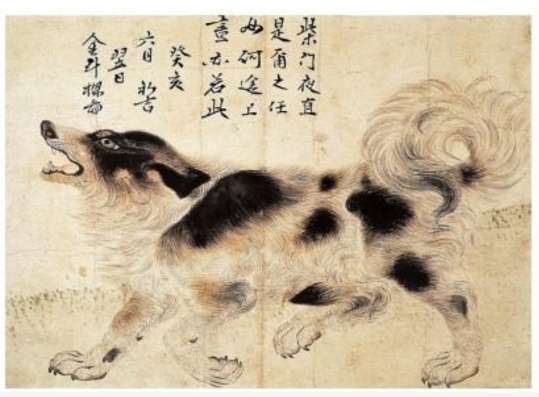

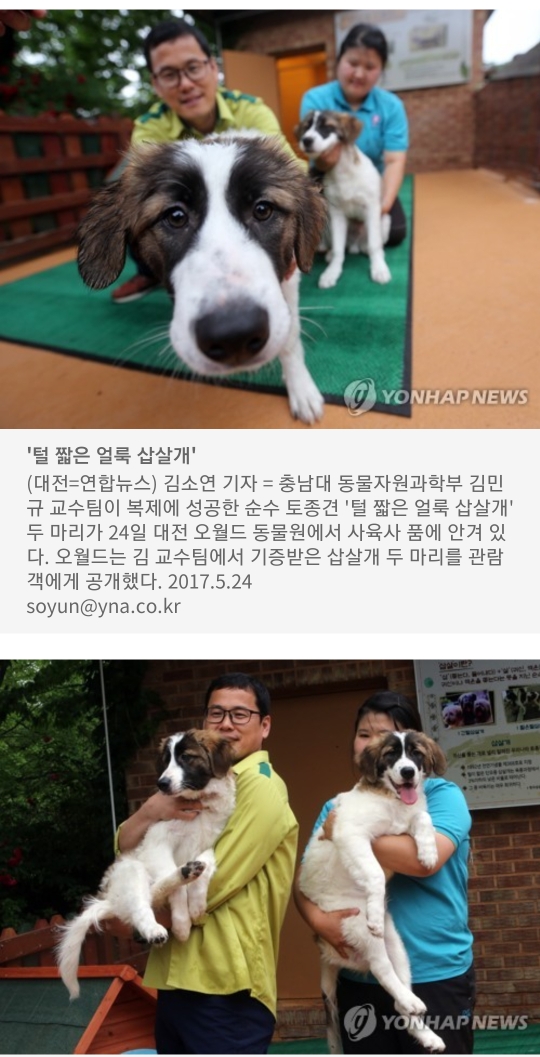

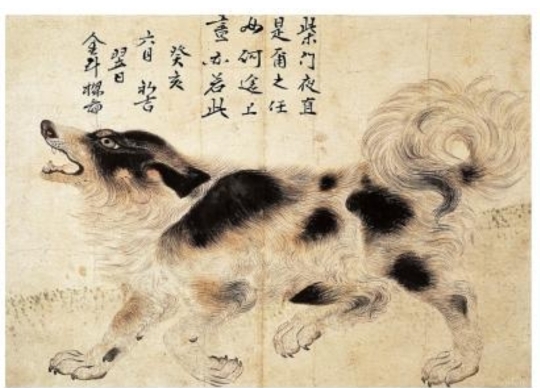

300년 전 조선 영조 때 궁중 화가인 *김두량(金斗樑)이 그린 그림(1743년 작)에 등장하기도 했던 얼룩 삽살개(천연기념물 368)가 복제돼 일반에 공개됐다.

김 교수팀이 복제한 얼룩 단모(短毛)견은 매우 귀한 것으로 알려져 있다. 일반적으로 알려진 삽살개는 대부분 장모(長毛)견이고 단모견은 전체의 약 3%에 불과하다.

한국삽살개재단은 10여 년 전 태어난 수컷 얼룩 삽살개의 번식을 시도했으나 무정자증 불임으로 실패했다. 김 교수팀은 삽살개 재단에서 이 삽살개의 체세포를 받아 난자 제공견의 난자에 주입하는 방식으로 난자와 수컷의 세포를 융합시킨 후 대리모 견에 이식해 임신과정을 거쳐 복제에 성공했다.

출처: https://youtu.be/Fvn-zswVrEg

김두량의 그림에 영조임금이 친필로 '柴門夜直 是爾之任 如何途上 晝亦若此'(밤중에 사립문을 지킴이 임무인데 어찌하여 길 위에서 대낮부터 이렇게 짖고 있느냐)라는 화제(畵題)를 쓴 것으로 전해질 정도로 귀한 대접을 받았다.

출처: 연합뉴스

*김두량

김두량 은 조선의 화가이다. 자는 도경, 호는 남리·운천, 본관은 경주이다. 인물·풍속·산수에 뛰어났으며, 별제를 지냈다. 특히 용맹스러운 장수를 잘 그렸으며 웅장한 화풍이 특징이다. 작품으로 《추동 전원 행렵 승회도》, 《목우도》, 《월하계류도》, 《흑구도 》 등이 있다. 위키백과

첫눈에 보기에도 매우 생동감이 넘치는 그림이다. 개가 입을 벌린 채 걷는 모습이 정말 살아서 걸음을 떼는 듯 자연스러워 보인다. 그뿐 아니라 머리부터 꼬리까지 몸 구석구석에 대한 묘사가 치밀해서 저절로 감탄을 터뜨리게 된다. 특히 눈동자를 보면 이놈이 살아 있는 것이 아닐까 착각을 일으킬 정도로 솜씨가 훌륭하다. 등 위쪽에 영조가 썼다는 ‘화제’가 보이는데, 임금도 감동할 만한 걸작이다. ‘화제’는‘그림에 어울릴 만한 글’을 일컫는 말이다.

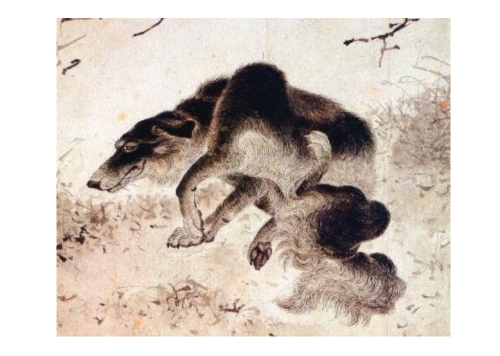

김두량의 개 그림 가운데 걸작이 또 하나 있다. <흑구도>라는 제목이 붙은 아주 익살스런 그림이다. 개 한 마리가 뒷발로 가려운 데를 마구 긁어 대는 모습을 화면에 담았다. 마치 스냅 사진을 보는 것처럼 개가 땅바닥에 드러누워 몸을 비벼 대는 순간을 잘 포착했다. 가장 재미있는 것은 얼굴 표정이다. 가려움 때문에 몹시 짜증스럽다는 듯 눈을 찡그린 모습을 보라. 저절로 웃음이 터져 나올 만큼 우스꽝스럽다.

사람들이 이 작품을 눈여겨보는 데는 또 다른 이유가 있다. 그림 속에 서양의 미술 기법이 은연중 배었기 때문이다. 원래 동양화에서는 사물을 꼭 닮게 그리는 데는 별다른 관심이 없었다. 가령, 산수화를 그릴 때도 산이나 나무의 형태를 어렴풋이 잡아내는 것이 보통이다. 하지만 서양 미술은 다르다. 사물을 눈에 보이는 대로 그리기 위해 온 힘을 기울였다. 그래서 나온 것이 명암법이다. 즉, 빛에 따라 밝고 어두움의 정도를 달리하는 것이다.

출처: 소년한국일보

*삽살개

고전문학작품 속에서 삽살개는 '청삽사리'라는 이름으로 곳곳에서 등장하고 인간 이상으로 활약한다. 대표적인 것이 <숙향전>으로, 숙향이 마고할미의 주막에서 살게 되었을 때 그 주막에서 기르던 청삽사리가 있었다. 이 삽살개는 마고할미가 사라지고 숙향 혼자 남게 되자 충실하게 숙향을 보살피며 이선에게 편지를 전하고 답장을 받아온다, 한번은 도적이 주막을 습격할 것을 미리 알고는 숙향을 이끌어 피신케 하고 숨겨 놓은 보물을 찾는 등 대활약한다. 그러다가 숙향의 액운이 다하고 자신의 도움이 필요 없게 되자 자신을 묻을 장소를 알려준 후 그곳에서 죽는다.

진돗개(천연기념물 제53호), 동경이(천연기념물 제540호), 삽살개(천연기념물 제368호), 고려개 사이의 유전자 분석이 이뤄졌다. 토종개와 외국 개 간의 유전자 비교 연구도 진행됐다. 외국 개 9품종 60마리, 토종개 4품종 154마리가 동원됐다. 여기엔 김 교수가 개발한 ‘개 품종 확인 키트(kit)’가 큰 역할을 했다. 메모리칩처럼 생긴 이 키트는 개 유전자를 분석해 품종을 가려내는 장비다. 각각의 유전자가 얼마나 같고 얼마나 다른지 분석할 수 있다. 유전자 데이터가 방대해지면 피 한 방울로 개가 무슨 종인지 알아내는 것도 가능하다.

분석 결과 토종개끼린 95% 이상 유전 구조가 같은 모습을 띠었다. 외국 개들과는 80% 이하였다. 유전 구조가 다르다는 것은 이들이 그만큼 오랫동안 다른 환경에서 살며 다르게 진화해 왔다는 것을 뜻한다. 하 교수는 “삽살개가 한국 토종개와 유전 구조가 흡사하다는 것은 외래종이 아니라는 뜻”이라며 “이로써 ‘삽살개 토종 논쟁’이 과학적으로 정리됐다”고 말했다.

출처: 중앙일보

95%이상 유전자 구조가 같다고 하여 삽살개 복원 논란을 잠재 울 수 있을까?

섬과 고산준봉에 고립되어 교잡을 면할수 있었고 일제시대에 천연기념물로 지정되어 보호를 받은 진돗개, 픙산개와 달리 인위적으로 견종을 관리하는 전통이 없는 농경국가 한국에서 백성들이 널리 키우던 개였고 후술하겠지만 삽살개란 명칭 자체가 특정 품종명이 아니라 외형에서 따온 명칭일 가능성이 높아서 복원의 진위와 외형을 놓고 말이 굉장히 많다.

티벳불교가 신라와 교류 했다는 것과 삽살개가 귀신 쫓는 개로 불리는 것처럼 티베탄 테리어 역시 현지에서 귀신을 쫓는 개로 불리고 있음을 근거로 삽살개의 원형이라 여기는 듯 하다. 반면 복원된 삽살개를 부정하는 윤신근 박사 등의 반대진영은 역시 마스티프등 세계이 많은 대형개의 원형이라 여겨지는 원시견종 티베탄 마스티브를 원형이라 여겨 삽살개의 순종이냐 아니냐의 여부를 둘러싼 논란은 여전히 결론이 나지 않고 있다.

출처: https://namu.wiki/w/%EC%82%BD%EC%82%B4%EA%B0%9C

*복원에 대한 관점의 차이

한국동물보호연구회 윤신근(尹信根)회장은 최근 『삽살개가 순수토종인지에 대한 의문이 제기되고 있어 92년 천연기념물로 지정된 근거가 공개돼야 한다』는 질의서를 문화체육부 문화재관리국에제출했다.

尹회장은 지금 삽살개는 토종이 아니라 비어드콜리.잉글리시독등서양개의 개량종에 불과하다고 주장하고 있다.尹회장은 그 근거로화가 김두량(金斗樑)의 1743년 작품『삽살개』를 제시한다.

그림에 나타난 삽살개는 몸통과 꼬리부분의 털은 길지만 머리.

이마.눈.발등의 털이 짧고 주둥이가 늑대처럼 길쭉하고 눈이 또렷하다. 그러나 현재 삽살개는 털이 머리와 눈을 완전히 덮고 있으며 주둥이가 뭉툭하고 눈도 또렷하지 않다는 것이다.

또 사냥용은 아니지만 우렁찬 목소리와 튼튼한 이빨을 가졌으나현재는 애완용과 같은 유순한 성격을 가지고 있다는 것이다.

반면 유전자 감식과 염색체.혈통연구를 통해 삽살개를 복원,천연기념물 지정에 기여를 한 경북대 하지홍(河智鴻)교수(유전공학)는『삽살개에 관한 10편의 논문이 발표됐고 과기처에서도 이를인정했으며 천연기념물로 지정된만큼 논란의 여지가 없다』고 밝혔다. 진돗개.풍산개와 더불어 토종개로 이름높은 삽살개는 1930년대까지 경북지방에서 볼 수 있었으나 일제(日帝)가 방한 모피용으로 대량 공출,거의 전멸됐다.

출처: https://mnews.joins.com/amparticle/3121428

'동물' 카테고리의 다른 글

| 배우 김민교 반려견 80대 노인 습격...피해자 딸 "김민교 방관안하고 최선 다했다" 그러나 (0) | 2020.05.10 |

|---|---|

| 늑대도 개도 여우도 아닌 한국 승냥이...사라져가는 개과동물 (0) | 2020.05.09 |

| 세계최대의 전갈 황제전갈Emperor scorpion (학명: Pandinus imperator)의 습성 (0) | 2020.05.08 |

| 왕사슴벌레속 넓적사슴벌레(Dorcus titanus)의 종류 (0) | 2020.05.08 |

| 멸종된 독도 바다사자 ‘독도강치’ 유전자 정보, 첫 확인...복원 가능할까? (1) | 2020.05.06 |

댓글 영역